怎么预防心力衰竭?(24年指南)

时间:2025-04-05 12:09:14 热度:37.1℃ 作者:网络

哪些人容易得心衰?

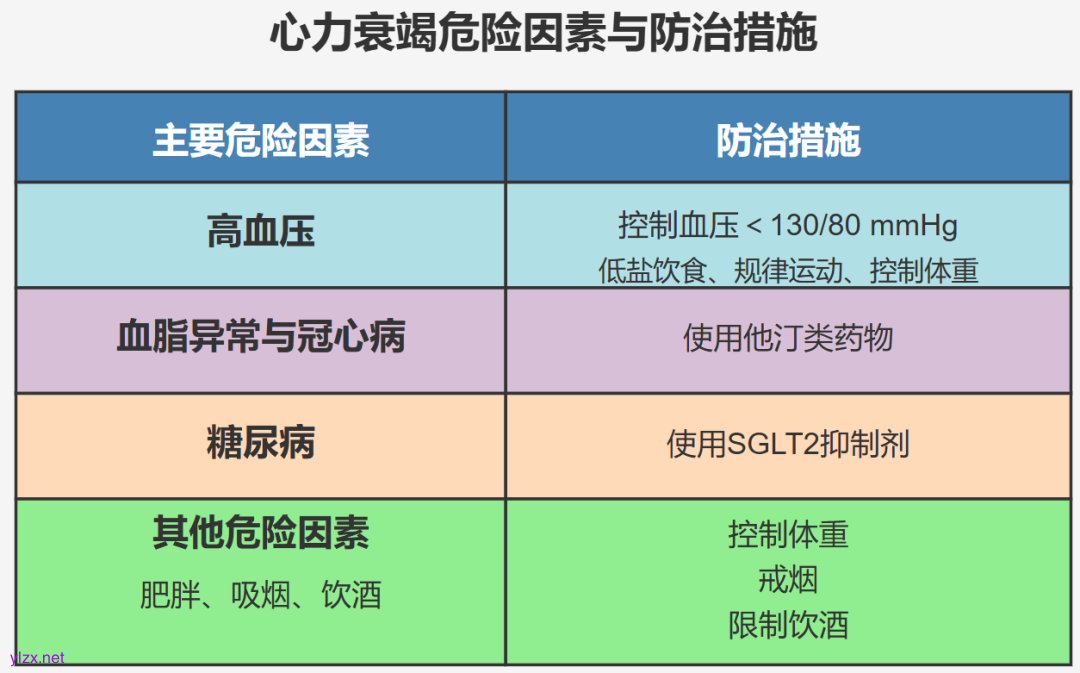

心衰就是心脏"累趴下"了,干不动活了。很多心脏病到最后都可能发展成心衰。了解风险因素是预防的第一步:

1. 高血压——心衰的"头号杀手"

高血压是心衰最常见的元凶。长期有效控制血压可以使心衰风险降低50%!对于那些同时有其他心血管问题或者已经有器官受损的高血压患者,血压应该控制在130/80毫米汞柱以下。

小贴士:高血压患者,光吃药不够,生活调整也很关键。少吃盐、多运动、管住嘴(控制体重)是基本功。

2. 血脂高和冠心病

血脂高、冠心病也是心衰的重要诱因。指南建议按照血脂异常指南进行调脂治疗以降低心衰发生风险(Ⅰ,A)。对冠心病患者或冠心病高危人群,推荐使用他汀类药物预防心衰(Ⅰ,A)。

3. 糖尿病——心衰的重要风险因素

糖尿病是心衰发生的独立危险因素。尤其是女性糖友,风险更高。指南推荐根据目前糖尿病指南控制糖尿病(Ⅰ,A)。在合并心血管疾病或心血管高危因素的糖尿病患者中使用钠-葡萄糖协同转运蛋白2抑制剂(就是药名通常以"格列净"结尾的那些),不仅能控制血糖,还能显著降低心衰住院风险,一举两得。

4. 其他容易被忽视的风险

指南指出,肥胖、不爱运动也可能引发心衰。戒烟限酒同样重要,这些都能帮你远离心衰威胁。对肥胖或具有久坐习惯的上班族,建议多活动活动,走走路,少吃点高热量食品。

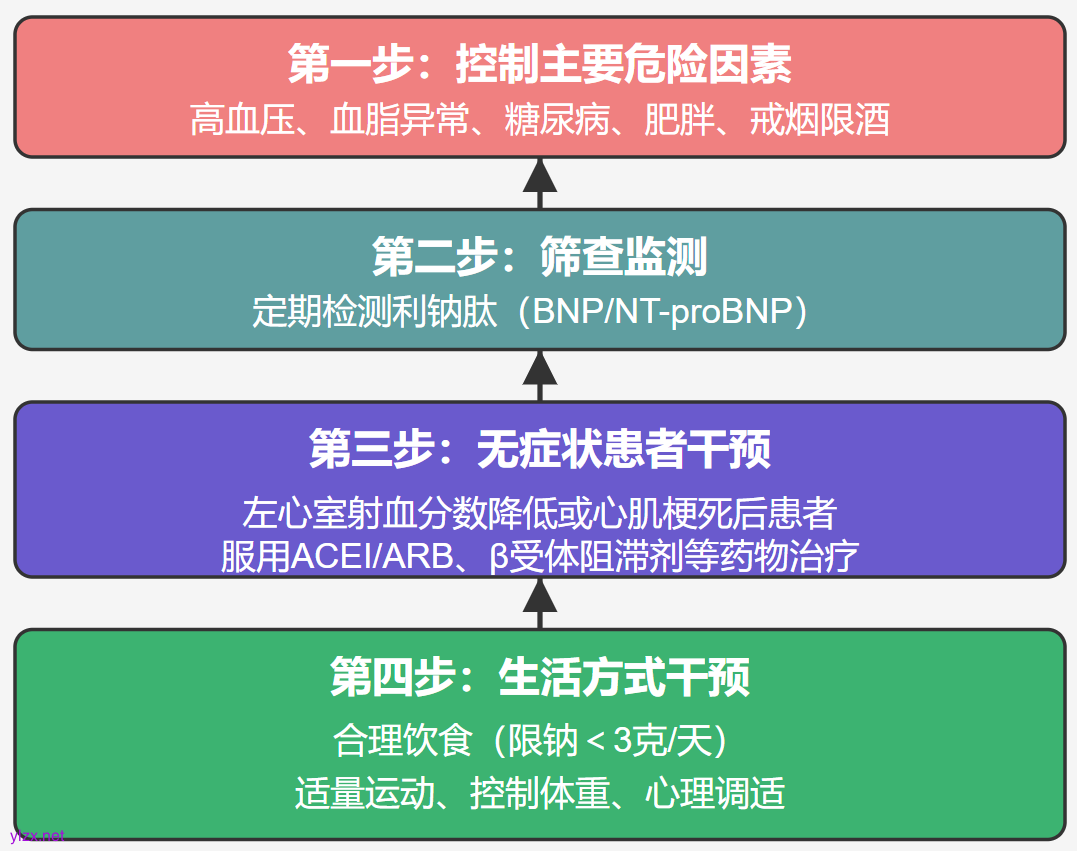

怎么知道自己是否是心衰高危人群?

指南提到,利钠肽可预测新发心衰风险。如果你有高血压、糖尿病或心血管疾病,去医院做个BNP或NT-proBNP的检查,如果结果超标了(BNP>50或NT-proBNP>125),那就意味着你可能已经进入心衰的风险区,需要更积极地干预治疗了。控制危险因素和干预生活方式有助于预防左心室功能障碍或新发心衰(Ⅱa,B)。

小贴士:高血压、糖尿病、血管疾病等心衰高危人群建议定期检测利钠肽水平,及早发现风险。

心脏功能有点问题但还没症状怎么办?

对于已经发生过心梗,或者检查发现心脏射血分数(衡量心脏泵血能力的指标)降低、心脏壁运动异常的患者,即使没有明显症状,也应该及早使用ACEI(血管紧张素转换酶抑制剂)和β受体阻滞剂这两类药物,以预防心衰发生。不能吃ACEI的朋友可以改用ARB(沙坦类药物)。

心梗患者做早期介入治疗(比如支架植入)可以减少心肌坏死范围,降低心衰风险。心梗后尽早使用ACEI/ARB、β受体阻滞剂和MRA(醛固酮受体拮抗剂),特别是那些心脏功能已经受损的患者,可以降低心衰住院率和死亡率。

稳定型冠心病患者也可以考虑使用ACEI来预防心衰。发现心脏射血分数降低的患者,即使没症状,也建议使用ACEI和β受体阻滞剂来预防心衰发生。对于那些心脏已经变大或变厚的高血压患者,应该更积极地控制血压,防止发展成有症状的心衰。

预防心衰的"全方位"策略

1. 管好"元凶"疾病

高血压、冠心病、糖尿病这些"元凶"病一定要规范治疗,是预防心衰的根本。同时也要注意避免那些会诱发心衰的因素,比如感冒发烧、过度劳累、情绪激动、严重贫血等。

2. 药物护心

-

ACEI/ARB: 心梗后或无症状的LVEF降低患者推荐使用,吃这类药能降低心衰风险(Ⅰ,A/B)

-

β受体阻滞剂: 无症状的LVEF降低患者推荐使用(Ⅰ,C),能让心跳慢一点,心肌耗氧少一点,心脏形态改变慢一点

-

SGLT2i: 在合并心血管疾病或心血管高危因素的糖尿病患者中使用(Ⅰ,A),不仅降糖,还能减少心衰住院风险

-

MRA: 对于AMI后患者,尤其是伴有左心室收缩功能障碍者(Ⅰ,B),能降低心衰住院率和死亡率

3. 生活方式调整

-

饮食调整: 重度心衰患者要少吃盐(每天不超过3克),急性加重期更要严格控制(每天不超过2克)。轻度或稳定期的患者可以不用那么严格。

-

戒烟限酒: 戒烟和限酒有助于预防或延缓心衰发生(Ⅰ,C),烟是一定要戒的,酒也要少喝或不喝

-

适量活动: 急性发作期的患者需卧床休息,多做被动运动以预防深部静脉血栓形成。好转后应该在不引起不适的前提下适当活动

-

体重管理: 肥胖患者应酌情减轻体重

-

水分管理: 一般患者不用特别限制喝水,但严重低钠血症(血钠<130)的患者每天喝水不要超过2升

小贴士:预防心衰,药物治疗和生活方式调整缺一不可。健康饮食、适度运动、保持心情愉快,这些看似简单的习惯其实是保护心脏的好方法。

定期体检不能少

建议心衰高危人群定期进行心脏健康检查,包括心电图、超声心动图和血液生物标志物(如NT-proBNP)的检查,以便早期发现心脏结构和功能的异常变化。

总结

心衰预防需要医生和患者一起努力。通过控制危险因素、早期发现高危人群、及时干预无症状心功能障碍、调整生活方式等综合措施,可以有效预防心衰的发生和发展。

预防总比治疗好!希望大家都能把心脏健康放在第一位,从现在开始行动起来!