中国学者一作兼通讯!Nature系列综述:工程化纳米颗粒,精准药物递送!

时间:2024-06-28 12:01:05 热度:37.1℃ 作者:网络

在中枢神经系统(CNS)疾病治疗领域,尽管已有多种新疗法开发,但临床试验的高失败率依然令人担忧。主要原因在于疗效不佳和不良反应频发,其中药物难以穿越血脑屏障是导致疗效受限的关键因素之一。尽管各类药物递送平台不断涌现,药物在大脑中的累积效果仍不尽如人意。此外,针对大脑特定区域和细胞类型的精准递送同样重要,因为大多数神经疾病具有区域特异性脆弱性。多项临床试验因非特异性药物靶向引发的不良中枢神经系统效应而告失败。

2024年6月25日,波士顿布莱根妇女医院的Nitin Joshi,Jeffrey M. Karp和麻省大学阿默斯特分校的高晶晶博士在Nature Reviews Materials期刊上发表了一篇名为:Precision drug delivery to the central nervous system using engineered nanoparticles的综述。该论文第一作者是麻省大学阿默斯特分校的高晶晶博士。

该综述重点介绍了在不同CNS疾病中应靶向的关键区域和细胞类型,并讨论了生理屏障和疾病引起的血脑屏障及整体大脑变化如何影响通过全身途径实现治疗精准递送。此外,系统分析了为克服这些障碍并在不同层次上实现精准靶向所开发的最新方法。最后,讨论了加速精准递送系统开发的潜在方法,并概述了挑战和未来的研究方向。

中枢神经系统疾病的选择性脆弱性

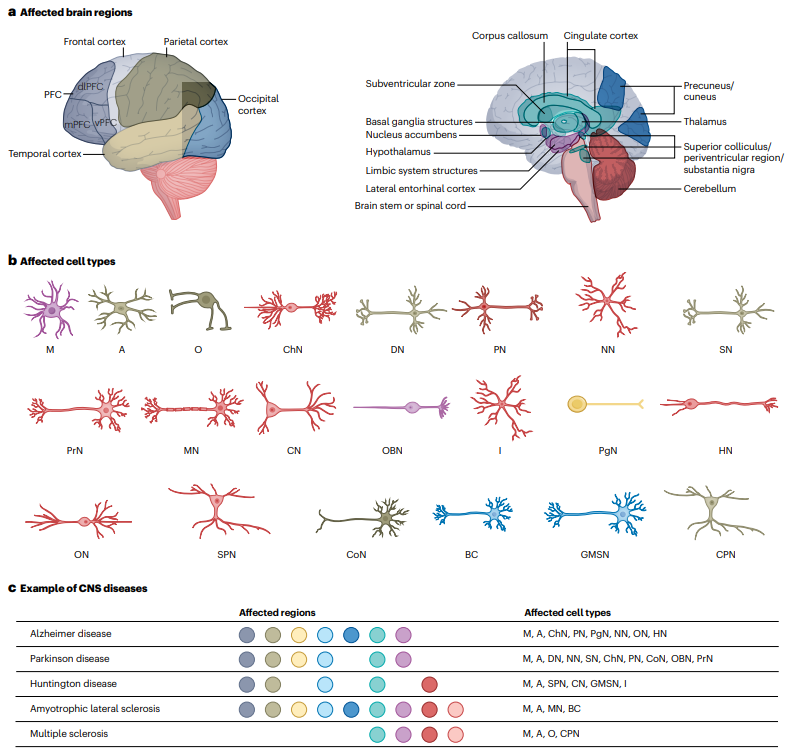

大脑的复杂结构导致不同区域和细胞类型对各种疾病的易感性不同。例如,脑瘫、创伤性脑损伤和颞叶癫痫分别影响不同的大脑区域,而神经退行性疾病如阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症影响特定的脑区域和神经细胞类型。

研究表明,脑内的生理屏障和疾病引起的变化影响药物的精准递送。单细胞分析和空间转录组学等技术进步使我们更好地理解了特定区域和细胞在疾病中的作用。通过详细分析当前的前沿方法和未来研究方向,这篇文献强调了开发精准药物递送系统以提高CNS疾病治疗效果的重要性。

图1:中枢神经系统疾病的选择性脆弱性

中枢神经系统精准药物递送的屏障

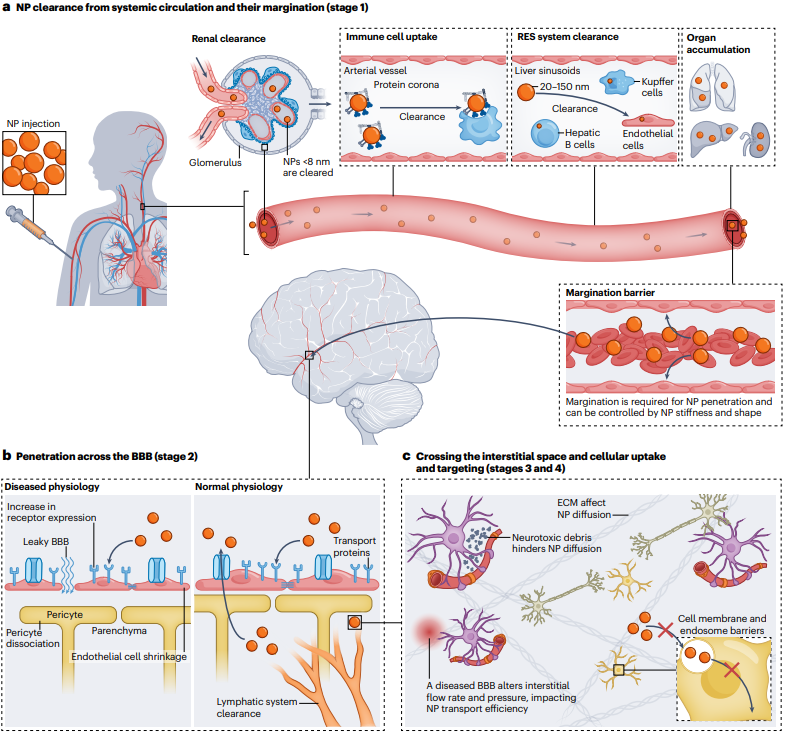

这篇文献详述了各个阶段的生物和物理障碍,强调了NPs设计和靶向策略的重要性,以克服这些障碍,实现对CNS疾病的有效治疗。具体来说,静脉注射的纳米药物(NPs)需要穿越多个生理屏障才能到达CNS。文章将NPs到达大脑的过程分为四个阶段:

1. 血管循环和定位(第一阶段):NPs通过血管网络循环,靠近脑血管内皮,开始与血脑屏障(BBB)结合。此过程中,NPs的大小和表面蛋白吸附(蛋白冠)会影响其在体内的分布和清除速度。

2. 穿越血脑屏障(第二阶段):NPs通过BBB的方式包括跨细胞运输和细胞间隙运输。即使NPs能靠近BBB并装饰有受体靶向配体,跨BBB的速率仍然有限。疾病如阿尔茨海默病(AD)会影响BBB的结构和功能,增加NPs通过BBB的难度。

3. 跨越间质空间(第三阶段):NPs需要通过大脑的间质系统,这个系统复杂且不规则,影响NPs的运输效率。神经毒性残骸的积累和局部炎症会进一步阻碍NPs的扩散。

4. 细胞摄取和靶向(第四阶段):NPs需要跨越细胞膜并在进入病变区域后逃离内涵体。NPs与细胞膜的相互作用及细胞的内吞机制会影响其摄取效率。此外,特定细胞类型的基因表达和受体分布在疾病状态下会变化,进一步增加靶向的复杂性。

图2:精准纳米颗粒进入大脑过程中的生物屏障

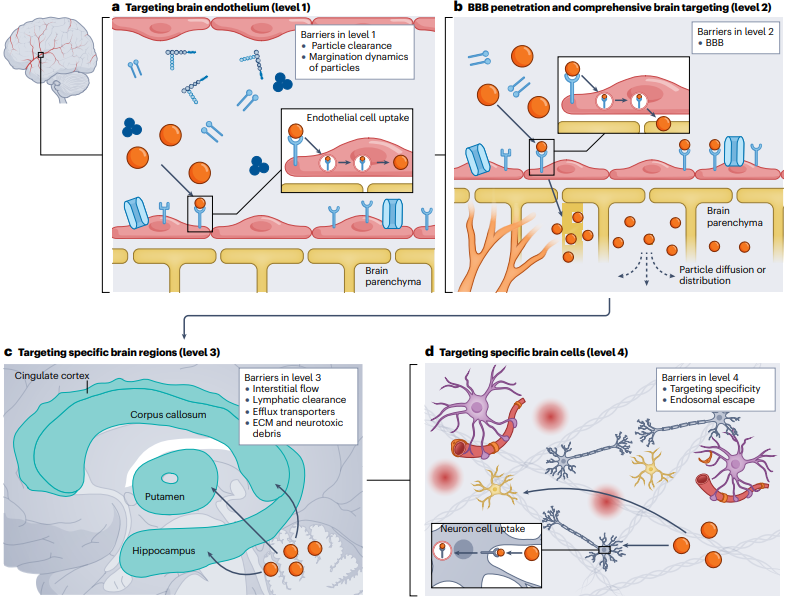

利用纳米颗粒进行药物精准靶向输送到大脑的不同层次

1. 靶向大脑内皮层(一级):

- 主要集中在靶向大脑内皮细胞(BECs),以跨越血脑屏障(BBB)。

- 策略包括通过颗粒大小、表面电荷和PEG化延长循环时间。

- 挑战包括克服蛋白质包被形成和免疫系统清除。

2. BBB穿透和全面大脑靶向(二级):

- 包括增强纳米颗粒穿越BBB的策略。

- 方法包括通过颗粒大小和表面特性进行被动靶向,以及使用转铁蛋白和LDL受体等配体进行主动靶向。

- 还探索了利用磁共振引导聚焦超声来短暂打开BBB的技术。

3. 靶向大脑特定区域(三级):

- 旨在将药物输送到受疾病影响的特定大脑区域。

- 利用疾病特异性微环境变化(如pH值、氧化应激)实现纳米颗粒的定位。

- 利用光和磁场等外部刺激来实现区域特异性靶向。

4. 靶向大脑特定细胞类型(四级):

- 着眼于将药物输送到特定的细胞类型,如星形胶质细胞、微胶质细胞和神经元。

- 利用细胞特异性受体和配体(如神经元的TFR、微胶质细胞的CD11b)。

- 技术包括表面修饰,使用针对神经退行性疾病相关细胞类型的肽和抗体。

每个层次都提出了增强利用纳米技术实现药物精准输送到大脑的挑战和机遇。讨论的策略旨在克服BBB完整性等障碍,确保药物精确输送到患病大脑区域和不同神经疾病相关的特定细胞类型。

图3:中枢神经系统中不同层次的精准靶向

精准递送的理性设计

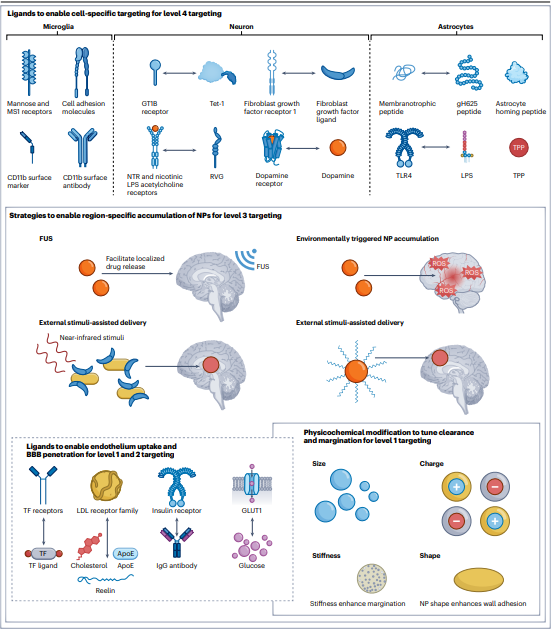

为了在任何这些层面实现有效的精准递送,关键在于设计纳米颗粒(NPs)以解决各种生物障碍。

·循环清除:NPs需要通过大小和表面电荷的优化,以及像聚乙二醇(PEG)这样的隐身涂层来延长循环时间。

·高效被脑内皮细胞(BECs)摄取:这涉及到针对特定受体的靶向和避免快速清除机制。

·穿越血脑屏障(BBB):设计具有适当大小、表面修饰的NPs,并利用活性靶向策略与特定受体相互作用。

·特定区域的积累:利用局部微环境变化和外部刺激,将NPs定向到期望的脑区域。

·细胞特异性靶向:利用配体、抗体或肽类选择性地结合脑内特定细胞类型。

图4:实现中枢神经系统精准靶向的策略

【小结展望】

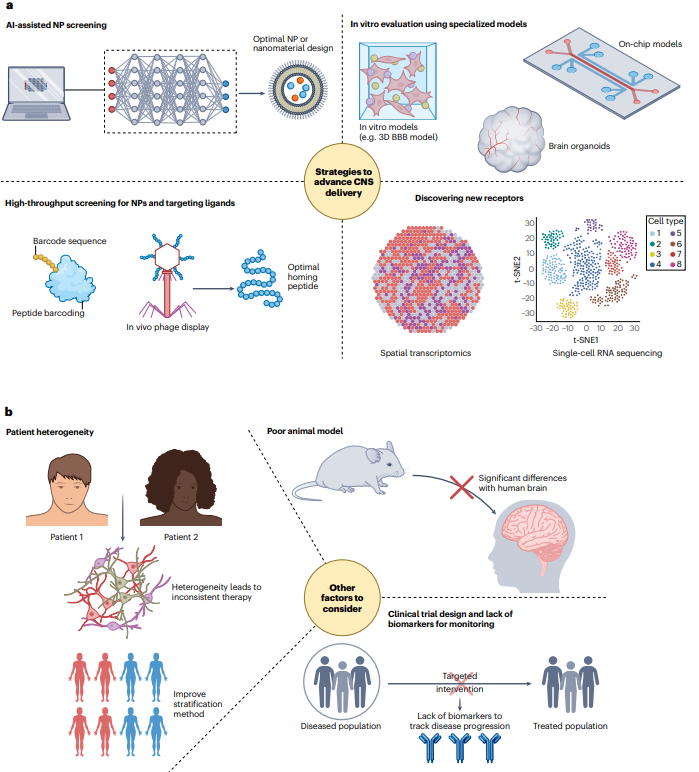

总的来说,纳米颗粒平台因其可调节的大小、形状、表面电荷以及能够结合多种配体的特性,展示了在脑递送领域的巨大潜力。为了加速在中枢神经系统疾病治疗中的应用,需要进一步整合机器学习工具和体外模型,以实现高效、精确的纳米材料合成和设计。此外,利用单细胞RNA测序和空间转录组学能够深入了解脑中不同细胞类型的分子特征及其在疾病中的作用,这将推动精准递送技术的进步。然而,纳米颗粒复杂性的增加也带来了挑战,包括复制性、扩展性和经济性。未来的研究需要解决这些问题,同时通过机器学习预测递送系统的药代动力学和药效动力学,从而促进精准医学的发展,特别是在神经系统疾病的治疗中。

图5:未来研究展望

原文链接:

https://doi.org/10.1038/s41578-024-00695-w