近2年双相情感障碍新研究进展

时间:2025-02-27 12:34:52 热度:37.1℃ 作者:网络

双相情感障碍是一种以躁狂和抑郁反复发作为特征的慢性精神疾病,全球约1%的人口罹患该病,且患病率呈上升趋势(自1990年增长59.3%)。双相情感障碍给患者带来巨大痛苦,患病导致的自杀及心血管疾病等并发症成为致残、致死的重要原因。近期,柳叶刀子刊发表[1]的一篇文章更新总结了双相情感障碍的病因、药物治疗及未来研究方向。

流行病学研究:诊断面临挑战

双相障碍的诊断面临诸多挑战,尤其是与单相抑郁症的区分极为困难。许多患者首次就诊时表现为抑郁症状,常被误诊为单相抑郁症,因误诊导致的诊断延迟平均可达7年[1]。误诊不仅增加了患者的痛苦,还使得自杀风险显著提高。

文章还发现,高收入国家患病率更高,其中美国每年因双相情感障碍造成约2020亿美元支出(72%为间接成本)。在性别上,研究表明女性患者比例更高,且女性患病后更多表现为抑郁发作和有自杀倾向[2]。

2019年按精神障碍、性别和年龄分列的全球DALY

病因:遗传、环境与神经生物学多重因素交织

双相障碍的发病机制极为复杂,涉及遗传、环境和神经生物学等因素的相互作用。

1.遗传因素

双相障碍具有显著的遗传倾向。研究表明其遗传率高达70%-80%,父母患有双相情感障碍的子女患病风险显著高于普通人群。近年来,基因组关联研究(GWAS)发现了多个与双相障碍相关的基因位点,这些基因涉及离子通道、神经递质信号传导和神经可塑性等多个生物学过程[2]。

2.环境因素

环境因素也是双相情感障碍重要诱发因素,如孕期感染、童年创伤、青少年时期吸入大麻等。此外,气候、季节变化等环境因素也可能触发双相情感障碍患者的的情绪波动[1]。

3.神经生物学机制

研究表明,神经炎症是双相情感障碍的关键发病机制之一。双相情感障碍患者体内促炎细胞因子如白细胞介素-1β、白细胞介素-6和肿瘤坏死因子等水平普遍升高。此外,双相情感障碍还与神经可塑性改变、神经营养失衡以及下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴的过度活跃密切相关[2]。

治疗:药物、心理干预与新型治疗技术

双相情感障碍的治疗目标是控制急性发作、预防复发、改善功能和生活质量。2025年柳叶刀子刊发表的研究提到,目前治疗策略包括药物治疗、心理社会干预和非侵入性脑刺激技术[1]。

1.诊断:

首先,在诊断上,生物标志物的研究为双相情感障碍的诊断带来了新的希望。例如,研究发现双相障碍患者体内皮质醇觉醒反应水平升高,C反应蛋白(CRP)水平也显著高于健康人群。人工智能(AI)和机器学习模型将用于整合多种生物标志物,提高诊断的准确性和预测治疗反应[1]。

2.药物治疗:

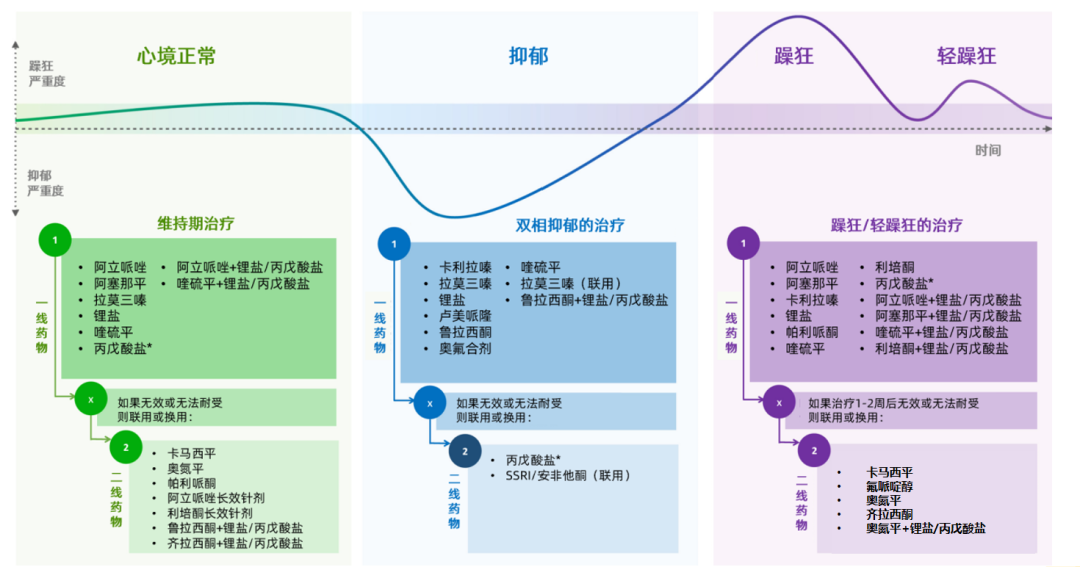

药物是双相情感障碍的核心治疗手段,常用药物包括情绪稳定剂(锂盐、丙戊酸盐)、非典型抗精神病药(如喹硫平、奥氮平)和抗抑郁药[1,3]等。由全病程药物治疗图可知,喹硫平在双相情感障碍治疗中优势显著,在维持期治疗、双相抑郁治疗以及躁狂 / 轻躁狂治疗阶段,都被列为一线药物,应用广泛;同时,喹硫平还能与锂盐、丙戊酸盐等多种药物灵活联用,当一线单药治疗无效或患者无法耐受时,可通过联合用药提供更多有效治疗方案选择[1]。

双相情感障碍全病程药物治疗图

2024年8月,日本心境障碍学会工作组更新的双相情感障碍治疗指南中也提到,在双相情感障碍药物治疗中,双相躁狂首选心境稳定剂与第二代抗精神病药(如喹硫平、奥氮平)联合,次选第二代抗精神病药单药治疗,无法耐受前两者时再选心境稳定剂单药;双相抑郁推荐用部分第二代抗精神病药和心境稳定剂[5]。日本指南推荐-双相情感障碍常见药物选择

3.心理社会干预:

心理社会干预是药物治疗的重要补充手段,包括认知行为疗法、心理教育、家庭治疗等[1-2]。这些干预措施不仅可以缓解症状,还能提高患者的药物治疗依从性和生活质量。例如,认知行为疗法可以帮助患者识别和改变负面思维模式,而心理教育则能增强患者和家属对疾病的了解。

4.新型治疗技术:

近年来,研究表明非侵入性脑刺激技术如重复经颅磁刺激(rTMS)[4]和经颅直流电刺激(tDCS)在治疗双相情感障碍领域具有较大潜力[2]。电休克治疗(ECT)目前仍是治疗难治性双相抑郁的有效手段[1]。

综合上述研究可知,双相情感障碍是一种复杂的慢性精神疾病,但随着研究的不断深入,其诊断、治疗也正朝着精准化和个性化的方向发展。例如,基于RNA编辑的生物标志物测试(如EDITB®项目)正在研究中,有望通过血液检测区分双相情感障碍与单相抑郁症[1]。此外,数字健康工具如智能手机应用和可穿戴设备用于监测患者的症状和行为,为治疗提供实时数据支持。未来,精准医疗和数字健康技术有望为患者带来更有效的诊断和治疗方案。

参考文献:

[1]Vincenzo Oliva, et al. Bipolar disorders: an update on critical aspects. The Lancet Regional Health - Europe, 2025.

[2]付佳瑶,郑兰兵.双相情感障碍的研究进展.临床医学进展, 2024.

[3]Michael J.Spoelma,et al. Acta Psychiatr Scand.2024.

[4]Sheline Y I,et al.Accelerated Intermittent Theta-Burst Stimulation and Treatment-Refractory Bipolar Depression: A Randomized Clinical Trial[J].JAMA psychiatry,2024.

[5]Kato T, Ogasawara K, Motomura K, et al. Practice Guidelines for Bipolar Disorder by the JSMD (Japanese Society of Mood Disorders). Psychiatry Clin Neurosci. 2024 Aug 28.